昆布の規格と選別

仕立て(形状)や種類や地域毎に規格は色々とあります。

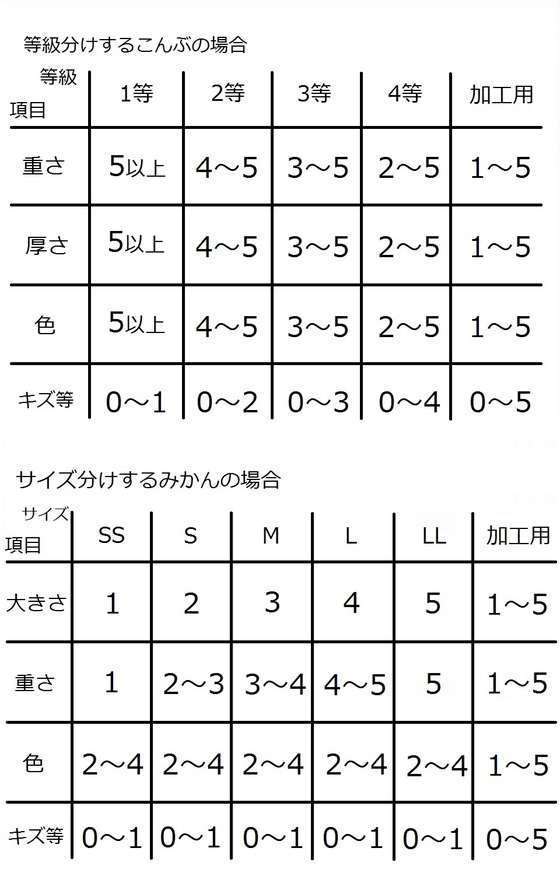

詳細説明はできません!!というかしませんが、規格の作り方というか構成は大体おなじ感じなので、とても雑把な見せ方ではあるけれど選別された品質を5段階の数字で表してみることにしました。

比較用として、農産物のみかんも同じように作ってみました。

みかんについては昆布に比べると全く知識はありませんので、かなり大雑把になります…。

数字の見方としては、数字が大きくなるほどサイズは大きく重く厚く色濃く、キズ等は目立つものほど数字を大きく表してみました。

数字の段階は1~5としましたが、キズ等の場合は無傷のものを0(ゼロ)と表しました。

昆布については、一般的に店頭販売されているものを1等~4等とし、加工品向けは加工用。

みかんについても、一般的に店頭販売されているものをSS~LLサイズとし、加工品向けは加工用。

それを次のように整理してみました。

ご覧いただくと分かると思いますが、昆布については下等級になるほど品質全体の許容範囲が広くなり、製品のバラツキが考えられます。

反面、みかんについては、サイズ毎に品質の許容範囲が狭く、製品は揃ったものであることがわかります。

選別方法も、集荷場の選別機で分けられるみかんに対し、昆布のその殆どは、未だに漁業者個々の手作業で選別しているのが現状です。

しかも、昆布の規格は、『良い』『普通』『やや劣る』『著しくない』といった抽象的な表現が多く、かといって、数字で表された部分もその殆どは『○○以上のもの』という青天井的な設定になっています。

なので、良い昆布を採った人とそうでない人、選別は迷ったら下げるという良心的な考えの人とそうでない人、製品の扱いの良い人とそうでない人、選別や規格が分らない、不合格になっては面倒という理由から、昆布の殆どを下等級または加工用に作ってしまう人とそうでない人など、北海道こんぶ製品規格に合格した同等級の製品であっても、漁業者毎または製品毎によって大きな差は現れるのです。

例えば、りしり長切こんぶの場合。

『一番広い箇所が20㎝近くあり葉末は10㎝、重さは100gを超え、厚さも葉元から葉末までビンビンに厚く、色も黒く艶もあり無傷の昆布』と、『一番広い箇所で7㎝、葉末は5㎝、重さは60g程度で厚さもそれなり、色は茶系の黒で無傷の昆布』を比べると、同じ1等昆布であっても風格や質感などの差は大きく、下等級であればある程、その差はさらに大きくなります。

『毎年、○○産の3等を購入しています、昨年は良かったのに今年は悪い昆布が届いた』

この様な問い合わせも少なくはないのですが、話を聞いてみると大概は規格内である合格品。

見た目が小さいとか、傷が多いとか真っ白だとか理由はいろいろですが、規格内なので問題ありません、としか言いようがないのです。

さらには『昨年の昆布はダシが出たのに、今年の昆布はダシが出ない』という問い合わせには正直、返答に困ります。

一応は、採取時期の違いが原因だということを伝えますが、なかなか伝わらない。

昔々から現在まで、ほとんど変わらずに行ってきた検査規格と検査!長く守られてきたと言えば聞こえは良いが、何も変われなかったと言えばそれまでのこと。

高齢化、後継者不足、繁茂状況悪化、天候の変化、解禁日の前倒し、採取日数の確保、規格の見直し、検査の在り方、出荷・販売・流通の整理、消費の拡大などなど。

昆布の規格や検査のみに限らず、様々な場面で様々な問題点や改正点はたくさんあります。隠し通すことでもなければ、それぞれに権勢し合うものでもないはずなのだけれど…簡単に事は運ばない。

このような環境が続く限り、あらパパさんたちの仕事は良い意味か悪い意味かは別にし、縮小されながらも必要とされ続けるのかもしれません。

そのような環境が続く限りは…ですけどね。

スポンサーサイト